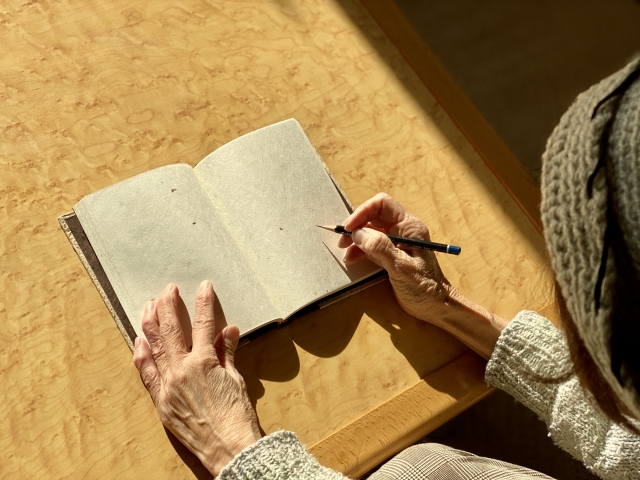

エンディングノートは、終末期や死後の希望、財産に関する情報を書き残し、残された家族の負担を軽減するためのツールです。

これは、死後の準備だけでなく、自分の人生を振り返り、家族への「愛と配慮」を示すための最良の手段となります。

作成することで、現在の人生を前向きに見つめ直すきっかけにもなります。

そこで今回は、エンディングノートに必ず書くべき3つの情報、人生を豊かにする活用法、そして法的効力と保管・共有の注意点をご紹介します。

【基本の構成】エンディングノートに「必ず書くべき」3つの情報

エンディングノートは、死後の手続きを円滑に進めるため、【基本の構成】として「必ず書くべき」3つの情報を明確に記載することが重要でございます。

1.「医療・介護」の希望

一つ目は「医療・介護」の希望でございます。延命治療の希望、終末期をどこで過ごしたいか(自宅、病院など)、かかりつけ医の情報など、本人の意思を明確に記載することの重要性を強調いたします。尊厳死の意思表示のサポートにも繋がります。

2.「財産・契約」のリスト

二つ目は「財産・契約」のリストです。銀行口座、保険証券、年金情報、クレジットカード、デジタル資産(SNS、サブスクリプション)などの一覧を記載しましょう。これらを明確にすることで、相続時の「財産調査」の手間を大幅に軽減できるというメリットがあります。

3.「葬儀・埋葬」の希望

三つ目は「葬儀・埋葬」の希望でございます。葬儀の規模(家族葬、一般葬)、宗教・宗派の有無、希望する場所、散骨の意向など、後の家族の意思決定の負担を減らすための具体的な希望を記載しましょう。

人生を豊かにする!「自分史」と「感謝のメッセージ」の活用法

エンディングノートは、実務的な情報だけでなく、「自分史」と「感謝のメッセージ」の活用を通じて、人生を豊かにするためのツールにもなります。

1.「自分史」の作成

一つ目の活用法は「自分史」の作成でございます。略歴、趣味、特技、大切にしてきた価値観、家族との思い出など、自分の人生を振り返る項目を充実させることが大切です。これが、残された家族にとって大切な「故人を偲ぶ」ための財産となることを強調いたします。

2.「感謝のメッセージ」

二つ目の活用法は「感謝のメッセージ」です。家族、友人、お世話になった人へ、それぞれの名前を挙げて感謝のメッセージを記載しましょう。これが、遺族にとって何物にも代えがたい心の支えとなるのです。

3.「延命」と「希望」の記録

三つ目の活用法は「延命」と「希望」の記録です。ペットの新しい飼い主の希望、デジタル遺品のパスワードやデータの扱いなど、法的な効力はないが家族に伝えておきたい生活上の細かな希望を記録しましょう。

エンディングノートの「法的効力」と「保管・共有」の注意点

エンディングノートを有効活用するためには、その「法的効力」と「保管・共有」の注意点を理解しておく必要があります。

1.法的効力はない(遺言書との違い)

エンディングノートには遺言書のような法的な効力がないことを明確に伝え、財産分与に関する明確な意思表示には別途「遺言書」が必要であることを注意喚起いたします。

2.「保管場所」と「共有」

「保管場所」と「共有」が大切でございます。存在を家族に知らせ、保管場所を明確に伝えておくようにしましょう。金庫など厳重な場所ではなく、緊急時にすぐ見つけられる場所に保管するのが鉄則です。

まとめ

エンディングノートには、延命治療や終末期の希望といった医療・介護の希望、銀行口座やデジタル資産といった財産・契約のリスト、家族葬や散骨の意向といった葬儀・埋葬の希望を必ず書くべきです。

自分の人生を振り返る自分史や、家族への感謝のメッセージを記載することが人生を豊かにする活用法となります。

エンディングノートに法的効力はないため財産分与には別途「遺言書」が必要であり、緊急時にすぐ見つけられる場所に保管場所を家族に伝えておくことが大切です。